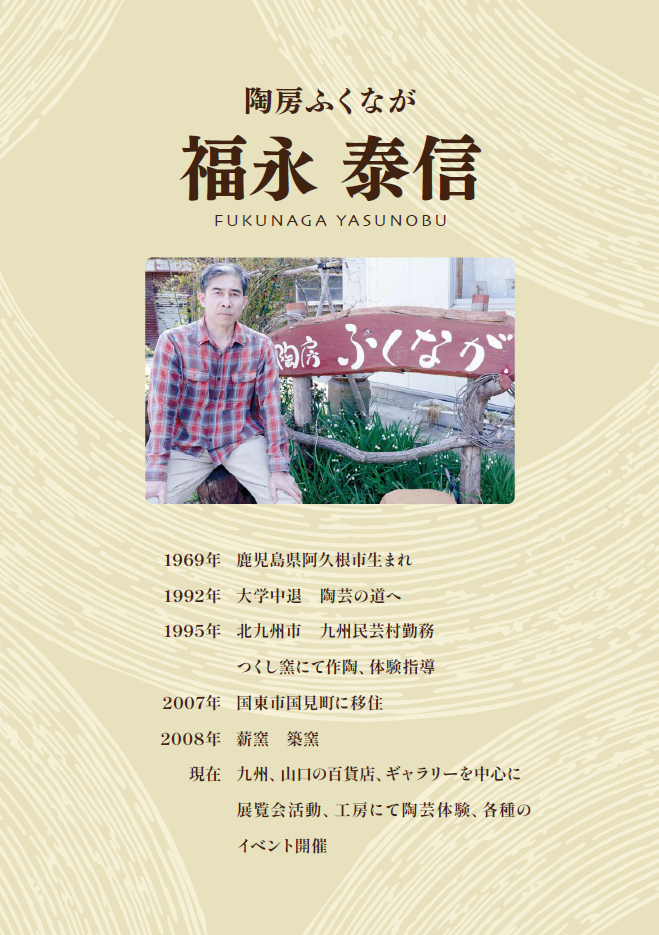

陶房ふくなが「暮らしのうつわ展」

第8回『KUNISAKI City Hall Gallery』が始まりました。

2025年4月29日(火)〜5月23日(金)

・国東市役所 一階 8:30〜17:00[土日祝休み]

・KITOWA 9:00〜18:00 [会期中無休]

(※最終日は15時まで)

薪窯で焼いた焼き締め、灰釉の透明な深緑、粉引の白、刷毛目の絵画のような模様、豊かな表情をした作品の数々。

大壺や花入れを自然物と共に配置しています。

どちらの器も展示販売しています。

焼締めのうつわ

原土から土を作り、成型し乾燥させ、窯に入れて薪のみでニ昼夜かけて焼き上げます。強烈な炎に包まれて焼かれた器達は置いた場所によって自然釉や、緋色、焦げ等様々な表情ででてきます。こうして出来た焼き締めの器は、例えば花入れは、花が長持ちしますし、お茶やお酒はまろやかになります。薪で焼く器の不思議なエネルギーを感じてみて下さい。

灰釉のうつわ

国東半島の山から木を伐り出し、運び、割り、乾燥させて作った薪を薪窯で焚いて残った灰から作るのが、この深緑色の灰釉です。国東の森を思わせるみどりの器。

杉、檜、松など、その時焚く木の種類や窯の中の炎のまわり具合でみどりの色味が変わります。

木を燃やした灰が、みどりに戻るのが本当に不思議。

粉引のうつわ

成形した生地に白化粧土をかけ、素焼きした後に透明釉をかけて焼く技法で、柔らかな白が特徴の器です。和洋を問わずに使える事、そしてやっぱり白が好きな人は多くて、不動の人気。柔らかさを形で表現しつつ少し高い温度でかっちりと焼いて、丈夫さも加えています。使うほど育つ器です。

刷毛目のうつわ

成形した生地に白化粧土を刷毛で塗る技法で、刷毛の塗り跡を生かした様々な表情が楽しめます。素焼きの後、本来なら透明の釉薬をかけるのですが、この器には灰釉を薄くかけており、独特の風合いに仕上がっています。少しざらりとした手ざわりですか、他の器と同じ様にお使いいただけます。

様々な用途や形状の器があり、どれも暮らしの中で使ってみたくなるものばかりです。

様々な表情をどうぞお楽しみください✨